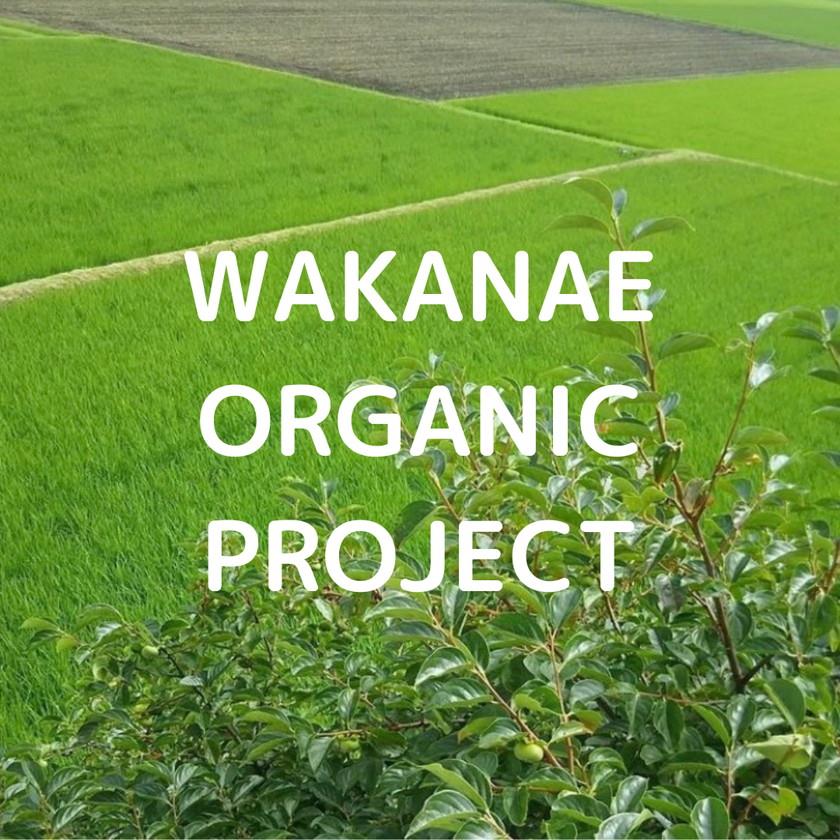

【もっとふく育県①】福井県にオーガニックの輪を広げたい|わかなえオーガニックプロジェクト

取材ライター:虎尾ありあ

「子どもの心身の健康を大切にしたいー母の想いから活動開始 」

わかなえオーガニックプロジェクトは、「子どもたちに良い未来を残すために、オーガニックの輪を広めたい」と集まった3人の親たちが立ち上げた団体です。現在は60名近いメンバーが参加し、SNSで情報を発信したり、勉強会やイベントを実施したりしています。

団体の発起人のゆきさんは、オーガニックを広めたいと考えるようになったきっかけについて次のように話します。

「子どものアレルギーをきっかけに身体に良い食事を意識するようになりました。農薬や化学肥料が不調の原因になると知って、オーガニックについて勉強したり、発信したりしましたが、慣行農業が主流の社会の仕組みを変えるのは難しいと強く感じました。同じ思いの人が集まれば、状況が変えられるかもしれないと思ったのがプロジェクトの始まりです(ゆきさん)」

オーガニック(organic)は日本語で有機を意味する言葉です。農薬や化学肥料を使用しない有機農法や自然農法で育てられた作物やその作物が原料の製品、広義では環境に配慮した取り組みを指します。わかなえオーガニックプロジェクトは「地球上全ての生き物に、今よりちょっと優しい選択を」と呼びかけ、オーガニックの価値を広げる取り組みを進めています。

メンバーの活躍をチームで支援ーマルシェや勉強会を開催

プロジェクトのメンバーは福井県全域に点在し、各市町で交流会や勉強会を開催してオーガニックや環境保全の輪を広げています。子を持つ母親をはじめ、有機農家、栄養管理士などさまざまな背景を持つメンバーが所属しているそうです。

外部向けのイベントも積極的に開催しています。無農薬野菜を販売するマルシェや、環境活動家を招いた講演会や映画の上映会を実施してきました。2023年11月にはメンバー同志でサポートし合い、あわら市の新郷小学校で1000人規模のオーガニックマルシェを実現させています。

発起人のゆきさんは「一人ではできないことでも、仲間が集まれば実現できることがじわじわとわかってきました。同じ思いの人が集まるだけでも、力が生まれると強く感じます。オーガニックの輪が広がれば、今は難しいと言われている給食のオーガニック化も少しずつ叶っていくはず」と話します。

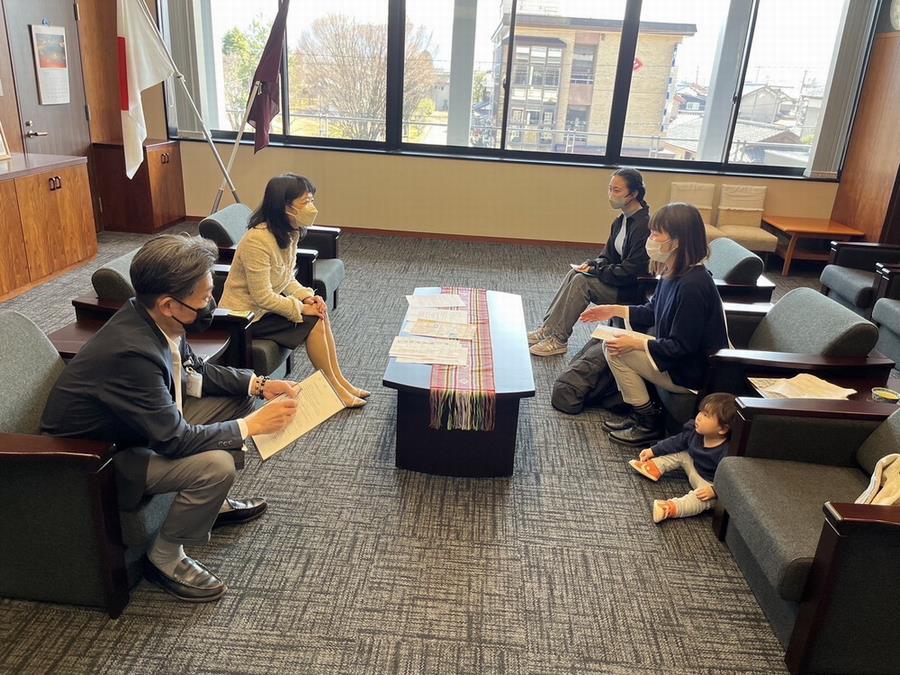

福井でオーガニック給食を実現させたい

給食で使用する大量の野菜や果物を安定して供給するには、慣行農業の手法で栽培を管理する必要があることは無視できません。「1カ月に1食や1品からオーガニック給食を始められれば良いと思って行政や学校への呼びかけを続けています。子どもたちのために、を合言葉に生産者と学校と行政が互いに協力して、オーガニック化が実現した例もあります」

実際に大野市では、学校や行政への呼びかけを続けたことで、ある小学校が有機農家から給食用の野菜を仕入れられるようになったそうです。学校と生産者が連携して仕入れの年間計画を立てるなど、今後も継続が見込まれているといいます。

わかなえオーガニックプロジェクトの今後の活動についてゆきさんに伺いました。

「メンバー同士がフラットな関係性で、誰かがやりたいことをみんなで手伝うチームにしていきたいと思っています。地域の人と情報交換がしたい、オーガニックに興味がある、イベントをやってみたいなど、どんな方でも大歓迎です。

オーガニックは敷居が高いイメージがあるようですが、そんなことはないと思っています。普段の生活の中で選ぶもの少しを変えたり、家庭菜園をしてみたり、楽しみながらオーガニックを取り入れていきましょう(ゆきさん)」

―――――――――――――――――

【わかなえオーガニックプロジェクト】

Instagram:@wakanae.0610

youtube:わかなえチャンネル

―――――――――――――――――

ライターのコメント

「子どもたちのために」を合言葉に、行政と学校と生産者が連携してオーガニック給食の実現に取り組むことは、地域の連帯感が増すきっかけになると思います。オーガニックの輪を広げることは、心身の健康や環境へのプラスの効果だけでなく、いろいろな副産物がありそうですね。